私たち写真化学 メディアカンパニーは、展示会エリア計測システム「エリア・アナリティクス」の開発にあたり、人流分析の分野で豊富な実績を持つ技研トラステム株式会社様とタッグを組んでいます。

今回、両社が一堂に会し、"これからの展示会"について語り合いました。大手商業施設など10万カ所以上の導入実績をもつ技研トラステム様と、展示会の現場を熟知する私たち写真化学による、ここでしか読めないインタビュー対談です。ぜひご覧ください!

対談するのは?

- 技研トラステム株式会社

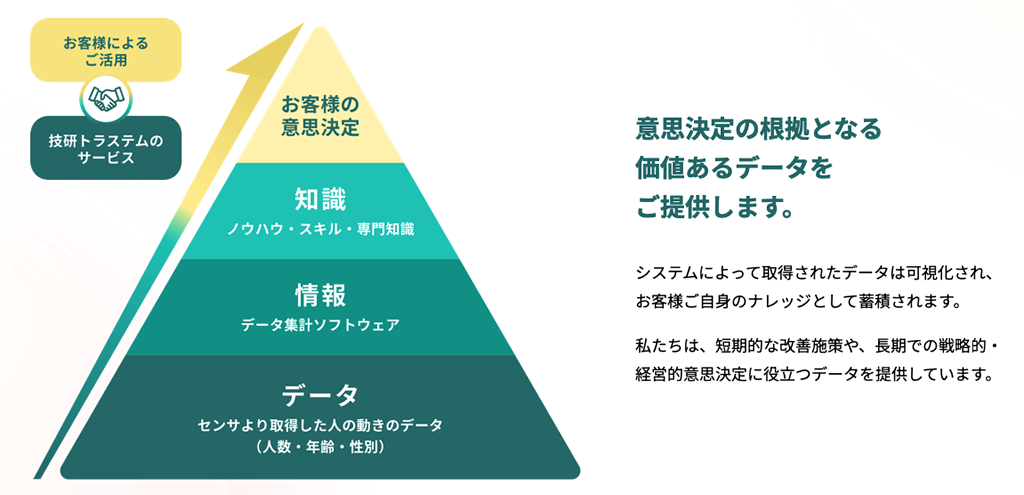

- 「人の動きを科学する」をテーマに、1966年創業。ショッピングセンター、駅ビル、公共施設など、10万カ所以上への導入実績を持つ、人流解析技術のパイオニア。東証プライム上場企業「オプテックスグループ」の一員。

- 株式会社写真化学 メディアカンパニー

- 明治元年の創業から、お客様の「伝える」のサポートを軸に、1300社以上のブランディングやプロモーションなどを支援。展示会や店舗などの空間デザインもサポート。

「展示会に数字の根拠を」というプロジェクト

- インタビュアー:

- プロジェクトを始めた経緯を、まずは教えてください。

- 山本:

- 我々展示会をサポートする側の会社にとっても、出展されるお客様にとっても、展示会のKPIというのは名刺枚数ぐらいしかありませんでした。どの展示品にどれだけの人が来場したのか? 来場者がどの方向から来たのか? っていうのが分からなかった。

- 山本:

-

僕らはブースをデザインするプロとして「この小間のロケーションなら、来場者はこっちから流れてくるので、ここがメイン動線になりますよ」というのを、自分たちの過去の経験を踏まえて提案します。

でも、その予測を答え合わせする方法がなかった。ほとんど外れないのは外れないんですけどね。より精度を上げるための仕組みが必要だと感じています。

WEBマーケティングの世界では、ABテストをやって結果がこうだったからこっちにしよう、みたいな取捨選択ができます。展示会ってそれができないんですよね。一発勝負だから。

それから展示会って、一種の"お祭り"みたいに捉えられているところがあると思います。でも、ただお祭りしました、だけで終わったら意味がない。

集客の結果はどうだったのか、っていうのを求められる時代に、一石投じる、みたいなことができるんじゃないかなと思います。

大型商業施設など10万カ所以上への導入実績をもつ技研トラステム

- インタビュアー:

- なるほど。タッグを組んでいる技研トラステム様は、大型商業施設や駅ビル、公共施設など10万カ所以上への導入実績があると伺っています。

- 小山:

-

私は特にアパレル企業のお客様を多く担当しているんですが、ECサイトなら、アクセスしてどれだけカゴに入って、買われたとか離脱したとかが簡単に分析できます。

でも、リアル店舗ではまだできてないというお客様が多いです。リアル店舗でもECと同じ分析ができないかというところで、私たちの人流分析サービスを利用していただいていると思います。 - 山本:

-

その点、展示会においては、アパレル店舗と同じような人流分析ができるとは思われていないお客さんが大多数です。

「人流や集客効果の検証ができていない」課題が存在していること。しかもそれを解決できる可能性があること。そのこと自体に気づいていないっていう印象です。

- 中野:

- このプロジェクトは、これって課題ですよね、っていうのを放り込めたと思っています。僕らが今いるのは、「うまくいけば、今までの常識から全然違う新しい常識になるよ」っていう最初のステップです。

技研トラステムと組んだ理由

- インタビュアー:

- ただカッコいいブースを作るのではなく、お客様のビジネス成長に寄り添うことを大事にする、当社ならではの問題提起ですね。なんで技研トラステム様と組むことになったのですか?

- 小山:

-

私たちのもつ「人数カウント技術」は、数として間違いないデータを提供するというのを非常に重要視しています。

なぜならそのデータはお客様にとって、間違えるわけにはいけない「前提」になるので。誤っていたら、次の戦略や企画に影響を与えかねません。

ちゃんと正確な数字を計測するというのが、私たちの使命です。経営の指標を誤らない。それに対して誠実に、結果データを届けていく。そこにはちょっとこだわりを持ってやらせてもらっています。

- 中野:

-

実は技研さんと組む2年ぐらい前から、プロジェクト自体はスタートしていました。当時は別の会社さんと組んでいました。

その時期、検証結果がこれ嘘じゃねっていう、まさに小山さんがおっしゃったところの課題が出てきたんです。

例えば、カメラで撮った人の重なり、これ2人が1カウントになってるよ、とか。

- 山本:

- 人の形を認識して数を計測する仕組みなんですけど、撮影角度によっては映像で2人が重なっちゃったりして、1人としてカウントさせることが多々ありました。

- 中野:

-

他にも、展示会場って大きい袋をもらって、持ち歩くじゃないですか。そうすると、人のシルエットとして認識せずに、はじかれちゃうとか。

なんかもう出た数値が全然違うじゃんってなってて。

- 山本:

- そんな中、技研トラステムさんと出会いました。エリア・アナリティクスというプロジェクトをやってるんですよ、と相談させていただいたんですよね。

- 小山:

- ウチはもうそういうことを、昔からずっとやっているので、「同じようなことができますよ」と答えました。それどころか、もしかしたら他にも追加で要望を叶えられるかもしれないって話になりましたね。

- 山本:

-

そうですね。例えば、以前のサービスだと設置するカメラのオンオフを誰かが操作しなきゃいけなかった。僕らはスケジュール上、設営までしか帯同できないことが多いので、お客さんにオンオフしてもらえませんかと頼まないといけないわけで。

お客さんも慣れてないから間違って、結局データ取れてませんでしたみたいになったり。どっちの責任なんだといった話になってしまいますよね。

その点、技研さんのシステムは、電源に繋いだらネットワークに自動で繋がって、計測し始めるので。 - 小山:

- 走り始めますね。電源さえ入れば。

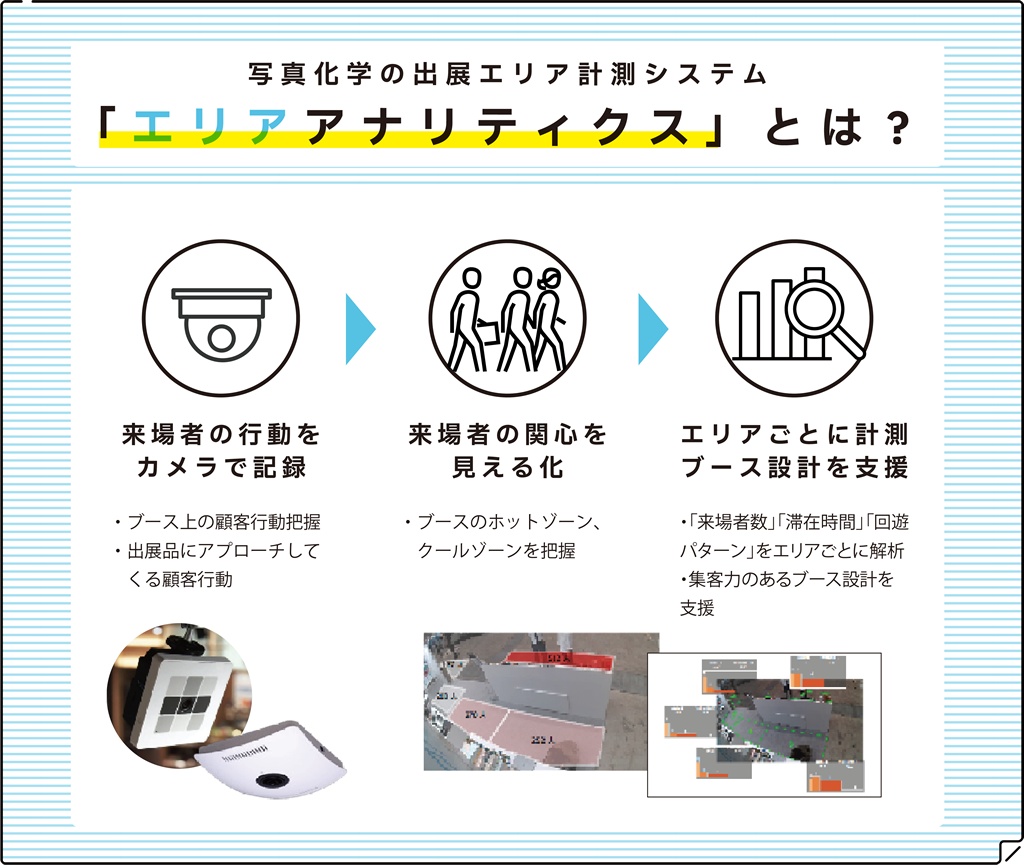

エリア・アナリティクス

- 山本:

- 電源が落ちても、また入った時に検知を再開するので、もう運営面はバッチリで。こういうのを求めてました。

- 小山:

- あと、レポートを出すまでに、お客様の方で「速報値を早く見たい」っていうニーズがありましたね。

- 山本:

-

それもありましたね。1日目に起こったことをすぐ見れたら、 2日目に何かアクションしやすいみたいな声があったんで。

夕方などの節目で、今日の動きがどうだったか、何人来場したのか気になった時に、遠隔でも数字が分かるっていうのは、出展するお客さんにとっても嬉しいと思います。

展示会という新しい領域

- インタビュアー:

- 技研トラステム様としては、展示会という新しい領域に入っていく動機は何だったのでしょうか?

- 小山:

-

リテール以外の活躍シーンを求めていたというのはあります。

もう何十年も、百貨店や商業施設、アパレル店舗、家電量販店...、決まった業界だけで使っていただいていたので、もっと別のシーンでお役立ちできるところはないかと探していました。

当社にとっても展示会分野は新しい試みなので、課題も残っています。例えば、自社スタッフをカウントから排除する方法ですね。 - 山本:

- そうですね。やっぱりブースによっては何十人と立たれるところもあるので。

- 小山:

- アパレルの店舗だと、スタッフの数はお客さんの全体数に比べると少ないんですけど。展示会はスタッフの数がすごく多いので...。かなり苦労しますね。

- 中野:

- そこは今後クリアしないといけないですよね。

お客様からの意外な言葉

- インタビュアー:

- こうした新しい取り組みに対して、お客様からはどんな反応をいただいていますか?

- 山本:

- 先日、新規のお客様から言われたのが、「『今の時代、WEBではこれだけ効果検証できるんだから、展示会でも絶対できるはずだ』と思って、色々探してました」と。ご自身で自主的に探しておられたんです。

- 小山:

- 確かに、WEBマーケの人って、PVとか直帰率見て、って当たり前にしますよね。何で同じ販促、マーケ担当なのに、展示会ではしないのかっていう疑問はあるかもしれません。

- 中野:

-

何で定着しないのか考えてみると...、ちょっと思うのは、展示会に"単位"がないからじゃないですか? WEBなら、PVやエンゲージメントとかっていう普及した単位があるから、それを計測すればいいですよね。

展示会にはそういうものが特にありません。展示会でも、マーケティング視点での"単位"を作る必要があるかもしれないです。 - 山本:

- 確かに。例えば、「ブース入場率が10パーセントなんで、高い方ですよ」って説明されても、じゃあどれくらい高いのかとか、分からないですよね。

- 小山:

- 例えばメールマーケティングであれば 、メールの開封率何十パーだから、だいたい良いよね、みたいに会話できますもんね。

- 山本:

-

そこら辺の指標がいるんですよね。

10パーセントっていうのは、この中の結構上位ですし、良い数字なんですよっていうような根拠があった方がいいですよね。今度作ってあげたいね。分布図みたいな。 - 中野:

-

出展料などを踏まえて、「この数字だったら、費用対効果はまあオッケーラインですね」っていうところまで、言えるようになるのが理想ですね。

それに僕らなら、より改善するためには、こういう手法ですよって、ブースをデザインしていくこともできます。次の提案に繋がる。 - 小山:

-

お店では、入店数と購入者数から出す買上率という指標が一般的にあります。展示会に置き換えると、ブースに入った人数を母数にした名刺獲得数の割合、言わば名刺獲得率っていうのを作ったりもできますね。

人数自体が少なくても、今年は名刺獲得頑張りました!って評価することができます。 - 山本:

- 名刺獲得率か。うん、もっと簡単に言えたらより良い。3文字とかくらいですか。カードレーション?(笑)

- 小山:

- おたくCRどれくらいですか?みたいな感じで。CR? それみんな言うんだっていう(笑)。

明治元年の創業から、

1300社以上のブランディングやプロモーションなどを支援してきた写真化学が

リテール分野で豊富な導入実績をもつ「経営の指標を誤らない」技研トラステム様と、

タッグを組んで届ける 展示会分析サービス「エリア・アナリティクス」。

「自社ブースの来場者数って、実際どれくらいだったんだろう?」

そんな小さな疑問から、大きな改善や新しい取り組みが生まれるかもしれません。ご興味のある方は、下のボタンから資料をお取り寄せください!

担当者が丁寧にご説明いたします。